「カバーも袋も要りません」。書店のレジで、必ずこう言う。

誰が気にするわけでもなし、見られて恥ずかしい本を読んでいるわけでなし。そう思ってきたけれど、やっぱり文庫本にはブックカバーが欲しくなってきた。

理由のひとつは、わたしは何度も何度も何度も同じ本を読むこと。若いころ読んだ本を年齢を重ねてから再読することは、自分の成長(もしくは衰退/進歩のなさ)を測る確かな定点観測になるからだ。そのうちにカバーは破れ、本の上下は赤く焼けてくる。

もうひとつは、シンプルに「美しいもの」を手元に置きたいから。自分にとって読書はとても大切な時間。それも人生の折り返し地点を過ぎた今、少しでも心地よく、幸せな気分で過ごしたいと思うようになった。

革製は素敵だけれど、重くて嵩張る(たがかブックカバー…と思うでしょう、そう思うあなたは若いです)。合皮はペタペタする。手作り感あふれる民芸調も、キャラクター系も趣味じゃない。チープなものも重厚なものも違うのだ。シンプルで、軽くて、上品で、手にするだけで気の休まるもの。いざ探し始めると、「これ!」というものにはなかなか出会わない。気に入らないもので妥協するくらいなら、書店でカバーをかけてもらえばいいやと思っていたのだけれど…燈台下暗し。

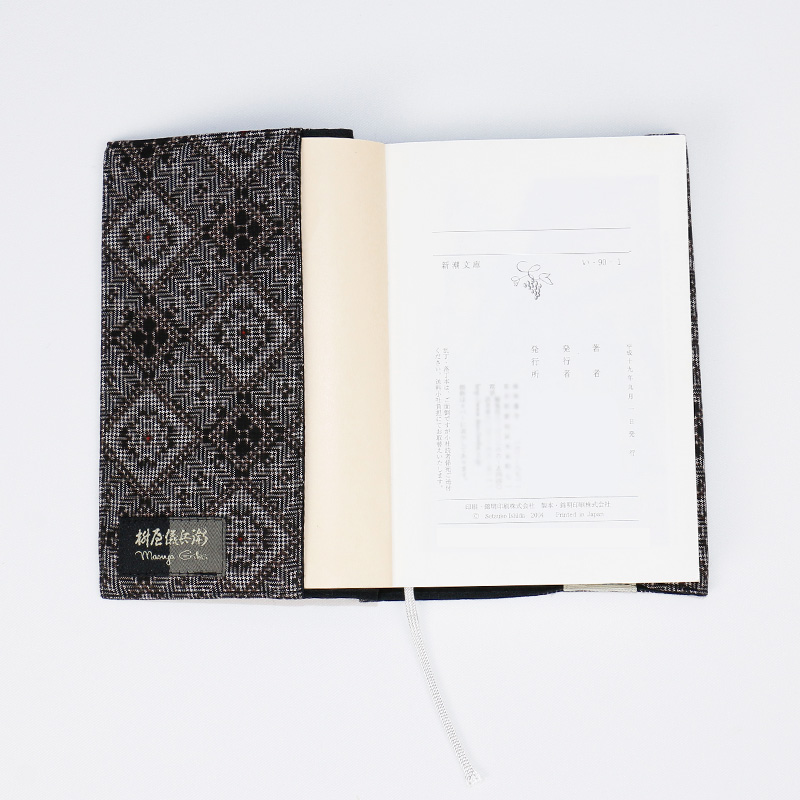

nonoオリジナルの、本場大島紬のブックカバー。すべて「枡屋儀兵衛」の新しい反物から制作されている。トラディショナルな龍郷柄もあれば、モダンな市松柄、エキゾチックなダマスク柄もある。どれも本場大島紬の魅力を伝えるものばかりだ。迷った末にわたしが選んだのは、伝統的な泥染めの葡萄唐草柄。よく見ると葡萄の実は何種類もの表現で描かれている。この柄のきものにわたしが袖を通せたらなぁ…と思わずにはいられないけれど、文庫本サイズのこのブックカバーでも、存在感は決して小さくない。

セルフサービス形式のカフェで、席取りのために何気なくこのカバーをかけた本をテーブルに置いておいた時のこと。カフェオレを受け取って席に戻る際、その紋様の美しさだけでなく、大島紬特有のさらりとして、しかもしっとりした手触りまでが遠目にも手に取るように伝わってきた。

今、このブックカバーをまとっているのは、23歳の時から繰り返し読んでいる田辺聖子の短編集、『薔薇の雨』。オリジナルのカバーはもう、ない。

奈良女子大学文学部を卒業後、美術印刷会社の営業職、京都精華大学 文字文明研究所および京都国際マンガミュージアム勤務を経て、2015年に独立。岩澤企画編集事務所を設立する。

ライター業の傍ら、メディアにおける「悉皆屋さん」として様々な分野で活躍中。

30歳のときに古着屋で出会った一枚のスカートをきっかけにモード系ファッションの虜となり、40代から着物を日常に取り入れるようになる。現在、病院受診と整体治療のある日以外はほぼ毎日、きもので出勤している。

岩澤さんのnoteはこちらより

https://note.com/mimihige